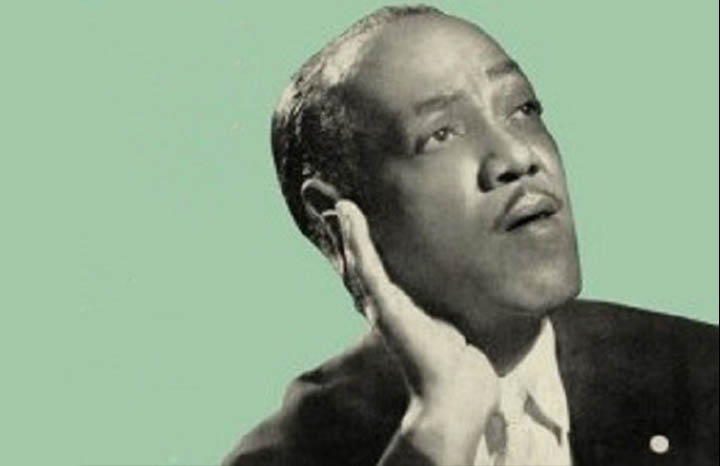

Abelardo Barroso Dargeles nació en La Habana el 21 de septiembre de 1905, hace exactamente 120 años, y con el tiempo se convirtió en una de las voces más queridas y emblemáticas de la música cubana.

Sonero consumado y miembro de la selecta lista de los grandes del género de todos los tiempos, fue conocido también como “el Caruso del son” —en alusión al gran tenor italiano— porque su timbre particular y su capacidad interpretativa lograban unir la pasión popular con la elegancia lírica.

La vida de Barroso que transcurrió durante la primera mitad del siglo XX, está íntimamente ligada al auge de los sextetos, septetos y conjuntos que consolidaron al son como emblema nacional. Su debut se ubica en los años 20, cuando solo era un joven habanero entusiasmado con la música y buscaba oportunidades en un entorno vibrante de tertulias, clubes y cabarets.

Así, en 1925, se unió al Sexteto Habanero, agrupación pionera que ya en aquel entonces marcaba pauta en la difusión del son. Allí se dio a conocer como un cantante de voz clara, potente y expresiva, capaz de transmitir la picardía del son montuno y, a la vez, la dulzura de un bolero. Muy pronto su nombre se hizo familiar en los círculos musicales de la capital y, más tarde, en todo el país.

El carisma de Barroso residía en su autenticidad. No se trataba de un intérprete académico ni de un producto prefabricado. Era un cantante popular que llevaba el ritmo en la sangre, podía dialogar con la clave y la percusión, y sabía proyectar su voz como un instrumento melódico que se fundía con la sonoridad de las cuerdas y las maracas; ese estilo le dio un lugar especial en la historia y lo diferenció de otros vocalistas de su generación.

Durante los años 30 y 40 del siglo pasado fue miembro de varias agrupaciones que definieron el panorama musical nacional: cantó con el Sexteto Boloña, el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro y también con la Orquesta Sensación, con la cual alcanzó su madurez artística.

En cada una de esas colaboraciones, su timbre personal —gangoso, "aguardentoso", curtido— añadía un sello de autenticidad que se hizo inconfundible en una época en la cual, la radio comenzaba a masificarse y los discos de 78 revoluciones llegaban a cada rincón del Caribe; es decir, Barroso se convirtió en una voz inseparable de la identidad sonora de Cuba.

Volviendo al apodo de “Caruso del son”, todo parece indicar que no era un simple recurso publicitario, pues los cronistas musicales de la época subrayaban que su registro vocal, aunque no operático, poseía proyección natural y capacidad de matices, los cuales emparentaban con los grandes cantantes clásicos. Esa cualidad, unida a la gracia criolla y a la improvisación popular, lo convirtió en un intérprete capaz de emocionar tanto a los sectores cultos como a las audiencias de los solares habaneros.

Otro detalle, pasado por alto muchas veces, lo constituye el hecho de que uno de los grandes aportes de Abelardo Barroso fue dignificar la figura del cantante dentro de las agrupaciones de son, pues hasta ese entonces, la voz solía ser solo un componente más del conjunto instrumental, pero con él se consolidó la idea de un intérprete carismático que se erigía como portavoz del sentimiento colectivo o, dicho de otra manera, abrió el camino para que más adelante aparecieran figuras como Benny Moré o Pío Leyva, quienes heredaron esa mezcla de espontaneidad y magnetismo.

Ya para los años 50, con la Orquesta Sensación, Barroso vivió una segunda juventud artística. Sus grabaciones de esa etapa: "Un brujo en Guanabacoa" y "Hagan juego", de Bienvenido Julián Gutiérrez; "El huerfanito", de Hermenegildo Cárdenas; "El guajiro de Cunagua", de Juana González; "Naufragio", de Agustín Lara; "La cleptómana", de Agustín Acosta y Manuel Luna; Longina, de Manuel Corona; "Bruca maniguá", de Arsenio Rodríguez, y en especial, su pregón "El panquelero", lo devolvieron al primer plano y lo convirtieron en un ídolo para generaciones que, quizás, no lo habían conocido en sus años iniciales.

La sonoridad del chachachá y el auge del baile popular lo encontraron en plena forma y su voz seguía transmitiendo frescura y energía, a pesar del paso del tiempo; influencias que no se limitaron a sus grabaciones: también fue un puente entre distintas épocas, testigo y protagonista del tránsito del sexteto al septeto y del septeto al conjunto y la orquesta charanga.

También participó en la expansión del son —que dejó de ser un ritmo regional oriental para convertirse en emblema nacional e internacional— y su presencia en la radio y en los discos ayudó a cimentar la proyección mundial de la música cubana, que más tarde conquistaría escenarios de Nueva York, México y Madrid.

Tras el triunfo de la Revolución cubana, continuó trabajando con la Sensación, cuando ya lo aquejaban algunas dolencias y su último disco —un LP o Long playing— lo grabó en 1961 con el conjunto Gloria Matancera, con arreglos de Severino Ramos, en el que incluyó otros clásicos del pentagrama como "El amor de mi bohío", de Julio Brito y "Lágrimas negras", de Miguel Matamoros.

En la propia década de 1960 realizó sus últimos registros fonográficos para pequeñas placas de 45 r.p.m. con la orquesta Sensación entre ellos, "No te agites", una pieza del ritmo de moda en Cuba por esos años, creado por Pello el Afrokán: el mozambique.

A 120 años de su nacimiento, recordar a Barroso es también reflexionar sobre el papel de la música en la identidad cubana, ya que se trata de una figura que simboliza el triunfo del talento humilde, la capacidad de un intérprete para convertirse en ícono nacional y el poder del son como vehículo de comunicación universal. Todo ello con una obra que sigue siendo referencia para músicos contemporáneos que buscan en el pasado la raíz de lo auténtico.

El "Caruso" de voz dorada falleció en 1972, a menos de una semana de cumplir 67 años, dejando tras de sí un legado imborrable pero su voz no ha callado: sus grabaciones continúan circulando en colecciones, archivos y plataformas digitales que mantienen vivo el espíritu de una época.

Negro, mulato o blanco, del color que quisieran teñir al son; prohibido, reducido a solares, ensalzado y reivindicado en todas las tramas, en las cuales se vio envuelto el género, ahí estuvo el ejemplo del nacido en el barrio habanero de Cayo Hueso, con sus memorias, historias y pertenencias. Por eso, Abelardo Barroso es una de las columnas que sostienen el templo del son cubano.