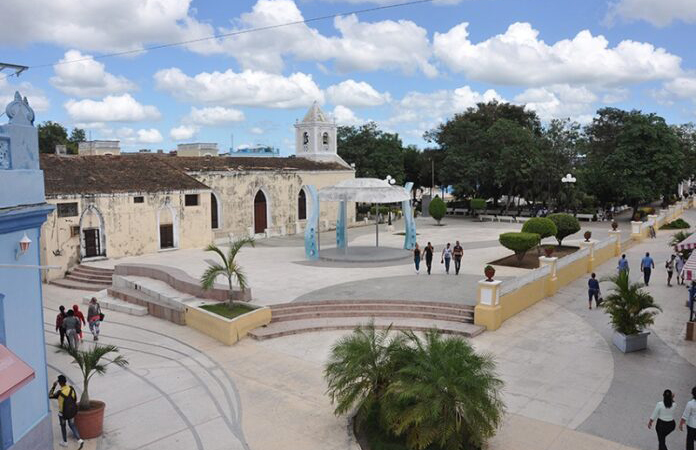

Por estos días los transeúntes se detienen, curiosamente, frente a la parroquia San Gerónimo de Las Tunas, en el mismo corazón de una ciudad incinerada tres veces por la antorcha mambisa, como el propio santuario, destruido una y otra vez, pero siempre salido de sus escombros, cual ave fénix.

La llamada de atención de los lugareños comenzó con un repique de campana que anunciaba el inicio de la restauración del templo, tras seis meses clausurado.

Pero no todos los que se han detenido frente a la iglesia conocen que fue allí, al lado de una de las entradas principales del parque central Vicente García, donde se obtuvo la real cédula del primer hato de Las Tunas, en 1613.

Dicho hato comenzó a animarse a la llegada de los españoles a Cuba en el siglo XV, con sus influencias eclesiásticas y la construcción de templos cristianos en las diversas localidades donde se establecieron.

Y hasta Las Tunas llegaron catequistas con grandes influencias religiosas, hecho determinante para que después de la conquista, en este territorio oriental se erigiera, por primera vez en Cuba, un templo católico, con el surgimiento de la primera ermita y, además, se le rindiera culto a la Virgen María.

Fue en 1690 cuando se edificó oficialmente la ermita católica, pero con el tiempo se fue deteriorando, al no tener respaldo ni cura en su propiedad.

Ese abandono hizo que el inmueble empezara a perder valores físicos y surgiera la idea de emplearlo para albergar peregrinos, quienes se dirigían a Santiago del Prado (El Cobre) a pagar sus promesas a la Virgen de la Caridad.

Mas, cuando la visita eclesiástica de Don Gerónimo Valdés Sierra, en 1707, al Puerto del Príncipe del Obispo, el heredero del hato de Las Tunas, Don Diego Clemente del Rivera, pidió autorización al obispo para volver a reconstruir la ermita levantada 17 años atrás.

La petición resulto aprobada y la instalación volvió a renacer. Esa acción propició a Clemente Rivero nombrarla San Gerónimo, en honor a quien le había aprobado su petición.

Ya en 1761 en esos dominios vivían 40 familias, y por esos años un propietario llamado Jesús Gamboa tenía muchas plantaciones de Tuna Brava, lo que servía de punto de referencia a los comerciantes, quienes antes de llegar a las grandes extensiones ganaderas anunciaban: voy a pasar por la hacienda de las tunas. Y así surgió el apelativo de Las Tunas.

Las festividades religiosas comenzaban a realizarse en torno al hato, después de reconstruirse la parroquia en 1790, lo cual originó que los vecinos residentes en zonas alejadas se decidieron a erigir casas con paredes de yagua y techos de guano.

Durante varias décadas el inmueble permaneció en pie, hasta que en el primer asalto y quema de Las Tunas, en 1869, uno de los protagonistas de la acción, Manuel Sanguily, escribió: “No dejamos en pie ni siquiera la torre de la iglesia, que derrumbamos con dos minas de a quince libras de pólvora”

No se trataba de destruir un templo, sino de un lugar clave que también servía de refugio a los colonizadores. De ahí que siete años después, en el momento de la toma e incendio de la ciudad por el Mayor General Vicente García, el patrimonio religioso fue de nuevo víctima de los combates, y sobre todo tras la retirada de las tropas mambisas, cuando la urbe quedó incinerada, y que el insigne mambí tunero inició por su propia casa.

Los escombros volvieron a pulverizarse en 1898, durante el último asalto e incendio de Las Tunas, por Calixto García. Se volvió a arremeter contra la comarca y su templo, hasta que en la república mediatizada, en 1911, volvieron las acciones de la reconstrucción.

Desde entonces, en la medida en que fueron pasando los años la iglesia comenzaba a revelar síntomas de deterioro y la humedad en sus paredes, pero sus devotos nunca dejaron de asistir, hasta que se clausuró en el 2024 para su restauración.

Domingo Alás Rosel, el llamado arquitecto del sol, tiene en sus manos la impronta de devolver una obra sagrada con su estilo neogótico y patrimonial, con singular belleza externa y en el interior, y recuperar espacios perdidos, pues además de su valor eclesiástico es un símbolo, porque fue allí donde brotó el germen del nacimiento de la ciudad.

Leer también: Inició la restauración de Parroquia San Jerónimo, de Las Tunas